Sistema digestório

Os alimentos que ingerimos contêm uma variedade de nutrientes, que são utilizados para a geração de energia, construção de novos tecidos corporais, reparo de tecidos danificados, produção de neurotransmissores, hormônios, enzimas e vários outros elementos para o funcionamento do organismo. Entretanto, a maioria dos alimentos que ingerimos é formada por moléculas muito grandes para seres utilizadas pelas células do corpo.

Portanto, precisam ser decompostas em moléculas pequenas o suficiente para entrarem nas células do corpo, em um processo conhecido como digestão. Coletivamente, os órgãos que realizam essas funções são conhecidos como sistema digestório.

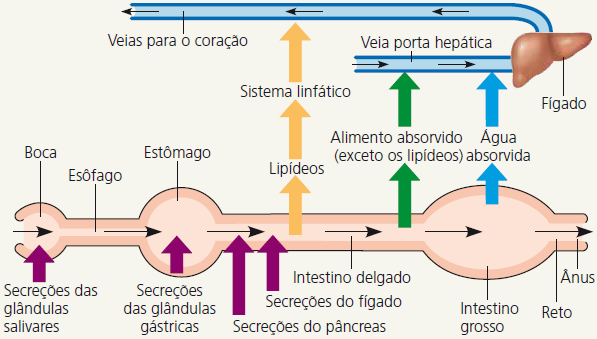

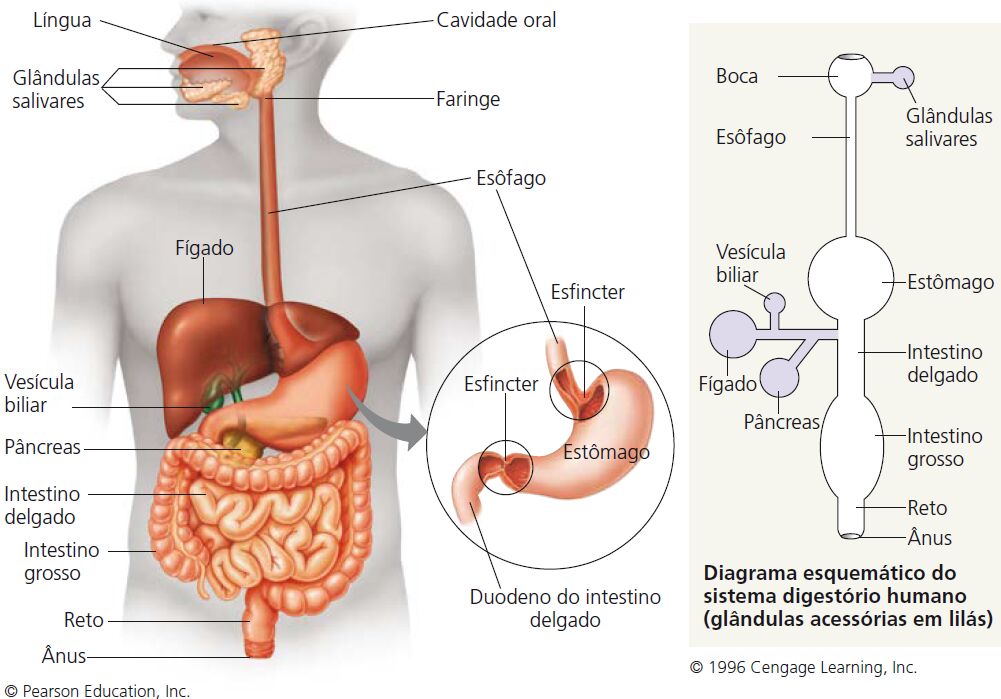

Dois grupos de órgãos compõem o sistema digestório: o trato gastrointestinal e os órgãos acessórios da digestão. O trato gastrointestinal (GI), ou canal alimentar, é um tubo contínuo que começa na boca e termina no ânus. O trato GI contém o alimento desde o momento em que é ingerido até a digestão e absorção ou eliminação do corpo. Os órgãos do trato GI incluem a cavidade bucal, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso.

O comprimento do trato GI é de aproximadamente 7 a 9 metros em um cadáver e de 5 a 7 metros em uma pessoa viva, porque os músculos ao longo da parede dos órgãos no trato GI, não estão mais no estado de tonicidade (contração contínua). Os dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas funcionam como órgãos acessórios da digestão.

Os dentes auxiliam na desintegração física do alimento, e a língua ajuda na mastigação e deglutição. Os outros órgãos acessórios da digestão nunca entram em contato direto com o alimento. As secreções que produzem ou armazenam são liberadas no trato GI por meio de ductos e auxiliam na decomposição química do alimento. Em geral, o sistema digestório desempenha seis processos básicos:

- 1. Ingestão: Introdução de alimentos e líquidos pela boca.

- 2. Secreção: Todos os dias, as células das paredes internas do trato GI e dos órgãos acessórios secretam um total aproximado de 7 litros de água, ácidos, tampões e enzimas no lúmen do trato.

- 3. Mistura e propulsão: As contrações e os relaxamentos alternados do músculo liso das paredes do trato GI misturam o alimento com as secreções digestivas e os impulsionam em direção ao ânus. A capacidade do trato GI de misturar e mover o material ao longo de sua extensão é chamada motilidade.

- 4. Digestão: Processos químicos e mecânicos desintegram o alimento ingerido em moléculas pequenas.

- 5. Absorção: Entrada de líquidos ingeridos e secretados, íons e pequenas moléculas que são produtos da digestão nas células epiteliais que revestem o lúmen do trato GI. As substâncias absorvidas passam para o líquido intersticial e, em seguida, para o sangue, circulando por todas as células do corpo.

- 6. Defecação: Resíduos, substâncias indigeríveis, bactérias, células descamadas do revestimento do trato GI e materiais não digeridos que não foram absorvidos saem do corpo pelo ânus. O material eliminado é chamado de fezes.

Fases da digestão

Fase cefálica

Durante a fase cefálica da digestão, o olfato, visão, som ou pensamento do alimento ativam os centros neurais no encéfalo. O encéfalo, sem seguida, ativa os nervos facial, glossofaríngeo e vago. os nervos facial e glossofaríngeo estimulam glândulas salivares a secretar saliva, e os nervos vagos estimulam as glândulas gástricas a secretar o suco gástrico. O propósito da fase cefálica da digestão é preparar a boca e o estômago para receberem o alimento que está prestes a ser ingerido.

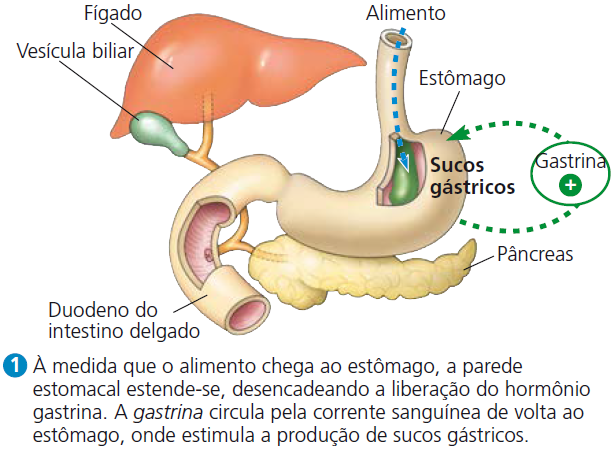

Fase gástrica

Quando o alimento chega ao estômago, a fase gástrica da digestão começa. O propósito dessa fase da digestão é continuar a secreção e promover a motilidade gástrica. A secreção gástrica durante essa fase é regulada pelo hormônio gastrina. Esse hormônio estimula glândulas gástricas a produzirem grandes quantidades de suco gástrico. Além disso, reforça a contração do “músculo esfíncter inferior do esôfago” para evitar o refluxo do quimo ácido para o esôfago, aumenta a motilidade do estômago e relaxa o músculo esfíncter do piloro, promovendo o esvaziamento gástrico.

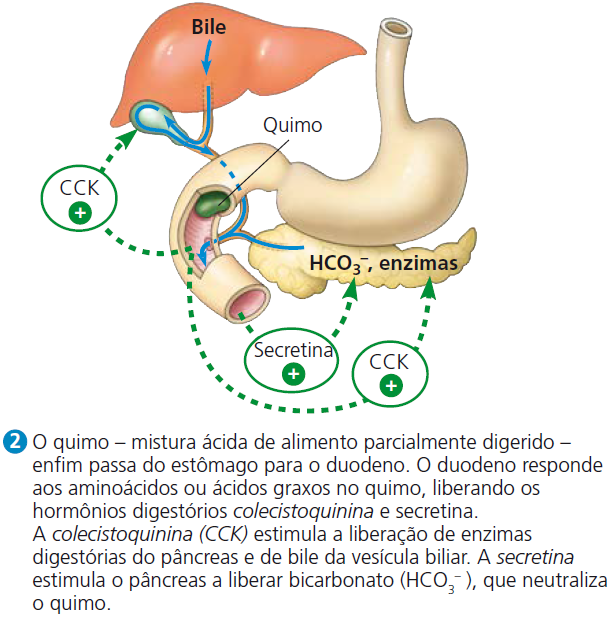

Fase intestinal

A fase intestinal da digestão começa quando o alimento entra no intestino delgado. Ao contrário das atividades iniciadas durante as fases cefálica e gástrica, que estimulam a atividade secretora do estômago e a motilidade, aquelas que ocorrem durante a fase intestinal promovem efeitos inibidores, que diminuem a saída do quimo do estômago e evitam a sobrecarga no duodeno com mais quimo do que consegue processar. Além disso, as respostas que ocorrem durante a fase intestinal promovem a digestão contínua do alimento que chegou ao intestino delgado.

As atividades dessa fase são mediadas por dois hormônios principais, secretados pelo intestino delgado: a colecistocinina (CCK) e secretina. A CCK estimula a secreção do suco pancreático rico em enzimas digestivas. Além disso, provoca a contração da parede da vesícula biliar, que comprime a bile armazenada para fora da vesícula biliar, para o ducto cístico e por meio do ducto biliar. O quimo ácido, que entra no duodeno, estimula a liberação de secretina. Por sua vez, este hormônio estimula o fluxo de suco pancreático para tamponar o quimo ácido que entra no duodeno.

Cavidade oral

É formanda pelas bochechas, palato duro, palato mole e língua. As bochechas formas as paredes laterais da cavidade oral. Os lábios são pregas carnudas em torno da boca. Bochecha e lábios são recobertos por pele, externamente, e por túnica mucosa, internamente. Durante a mastigação, os lábios e as bochechas auxiliam a manter o alimento entre os dentes superiores e inferiores. Além disso, auxiliam na fala. Os dentes são órgãos acessórios da digestão localizados nos alvéolos dentais da mandíbula e maxila. Os alvéolos são recobertos pelas gengivas e alinhados com o periodonto. Esse tecido conectivo fibroso denso ancora os dentes ao osso.

O palato duro, que consiste na maxila e palatinos, compõe a maior parte da parede superior da boca. O restante é formado pelo palato mole muscular. Suspensa do palato mole concentra-se uma estrutura digitiforme, chamada úvula. Durante a deglutição, a úvula se move para cima com o palato mole, o que impede a entrada de alimentos e líquidos deglutidos na cavidade nasal.

A língua forma a parede inferior (assoalho) da cavidade oral. É um órgão digestório acessório, composta de músculos esqueléticos recobertos com túnica mucosa. Os músculos da língua movimentam o alimento para a mastigação, moldam o alimento em uma massa arredondada, forçam o alimento para a parte posterior da cavidade bucal, para deglutição. O frênulo da língua, uma prega de túnica mucosa na linha mediana da face inferior da língua, limita o movimento posteriormente. O dorso (a face superior) e os lados da língua são recobertos com projeções chamadas papilas, algumas das quais contêm calículos gustatórios.

A digestão mecânica na boca resulta da mastigação, na qual o alimento é manipulado pela língua, triturado pelos dentes e misturado à saliva. Como resultado, o alimento é reduzido a uma massa a uma massa facilmente digerível, flexível e mole, chamada bolo. Os carboidratos dos alimentos são açúcares monossacarídeos, dissacarídeos ou polissacarídeos complexos, como o glicogênio e os amidos.

A maior parte dos carboidratos que ingerimos é de amidos de origem vegetal. Este amido sofrerá a ação da amilase salivar, que promoverá a decomposição, ou seja, o rompimento das ligações químicas entre as subunidades de glicose. Os produtos resultantes incluem o dissacarídeo maltose (duas subunidades de glicose), o trissacarídeo maltotriose ( três subunidades de glicose) e fragmentos maiores chamados de dextrinas.

Glândulas salivares

Os três pares de glândulas salivares são os órgãos acessórios da digestão que se situam fora da boca e liberam suas secreções em ductos que se esvaziam na cavidade oral. As glândulas parótidas estão localizadas inferior e anterior às orelhas, entre a pele e o músculo masseter. As glândulas submandibulares são encontradas na parede inferior (assoalho) da cavidade bucal; situam-se mediais e parcialmente inferiores à mandíbula. As glândulas sublinguais se situam abaixo da língua e acima das glândulas submandibulares.

O líquido secretado pelas glândulas salivares, chamado saliva, é composto por 99,5% de água e 0,5% de solutos. A água na saliva ajuda a dissolver os alimentos, de modo que consigam ser degustados e as reações digestivas comecem. Um dos solutos, a enzima digestiva amilase salivar, começa a digestão dos carboidratos na boca. O muco na saliva lubrifica o alimento, para que seja facilmente deglutido. A enzima lisozima destrói bactérias, protegendo, desse modo, a túnica mucosa da cavidade bucal contra infecção e os dentes contra as cáries.

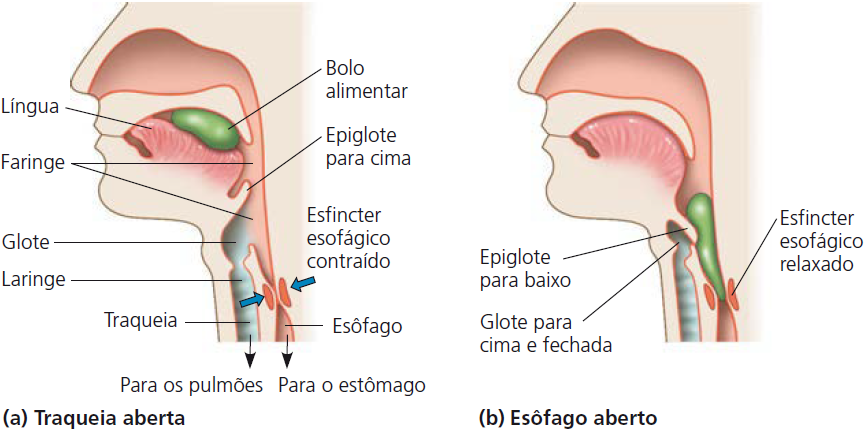

Esôfago

É um tubo muscular que começa na extremidade final da parte laríngea da faringe, passa pelo mediastino e diafragma, e se conecta à parte superior do estômago. O esôfago transporta o alimento para o estômago e secreta muco. Em cada extremidade do esôfago, a túnica muscular forma dois músculos esfíncteres: o “músculo esfíncter superior do esôfago”, que consiste em músculo esquelético, e o “músculo esfíncter inferior do esôfago (EIE)” ou “músculo esfíncter cardíaco” (próximo ao coração), que consiste em músculo liso.

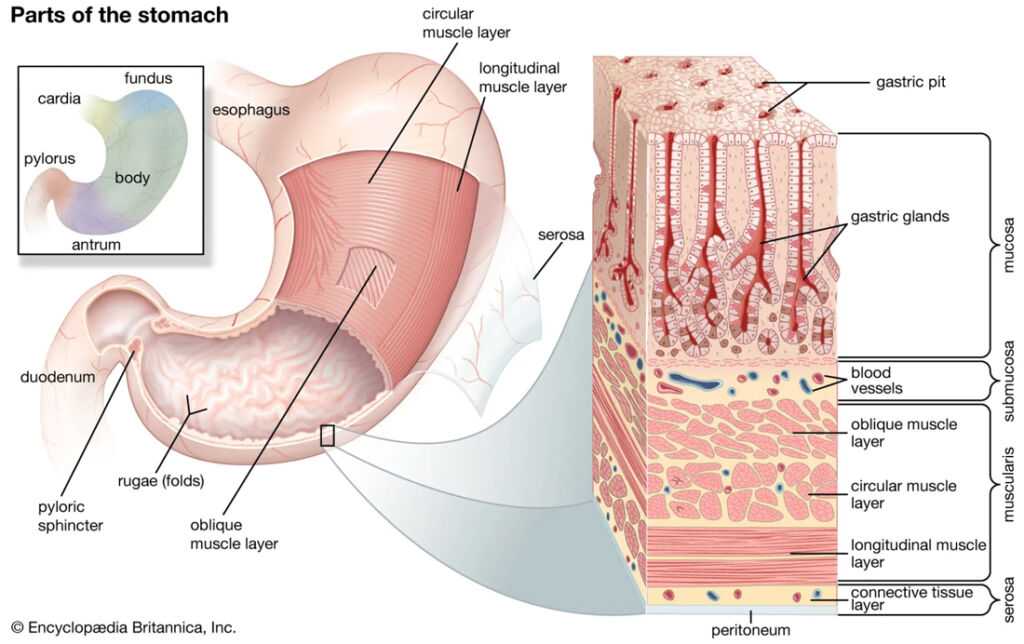

Estômago

O estômago é um alargamento em forma de “J”, do trato GI, imediatamente inferior ao diafragma. O estômago conecta o esôfago ao duodeno, a primeira parte do intestino delgado. Como um refeição é ingerida muito mais rapidamente do que os intestinos conseguem digerir e absorver, uma das funções do estômago é servir como uma câmara de mistura e de reservatório de retenção. Este órgão é a parte mais elástica do trato GI e acomoda uma grande quantidade de alimento, até aproximadamente 6,4 litros.

No estômago é secretado lipase gástrica e uma enzima gástrica inativa, chamada pepsinogênio. Grupos de células no estômago também produzem o ácido clorídrico, que mata muitos micróbios no alimento e ajuda a converter o pepsinogênio na enzima digestiva ativa pepsina. Também são secretadas substâncias que participam da absorção da vitamina B12. O hormônio gastrina também é secretada pelo estômago e desempenha um papel fundamental na regulação da secreção ácida e na motilidade do estômago.

Alguns minutos após a entrada do alimento no estômago, ondas de peristalse passa sobre o estômago a cada 15 a 25 segundos. Poucas ondas peristálticas são observadas na região do fundo do estômago, que basicamente possui a função de armazenamento. Cada onda peristáltica move o conteúdo gástrico a partir do corpo gástrico para baixo em direção ao interior do antro, um processo conhecido como propulsão.

O principal evento da digestão química no estômago é o início da digestão das proteínas pela enzima pepsina, que quebra as ligações peptídicas entre os aminoácidos das proteínas. Como resultado, as proteínas são fragmentadas em peptídeos, cadeias curtas de aminoácidos. A pepsina é mais eficaz no ambiente intensamente ácido do estômago, que tem um pH de 2.

O que impede a pepsina de digerir as proteínas das células do estômago juntamente com o alimento?

Em primeiro lugar, lembre-se de que as células secretam pepsina em uma forma inativa (pepsinogênio), que não é convertida em pepsina ativa até o contato com o ácido clorídrico no suco gástrico. Em segundo lugar, o muco secretado pelas células mucosas protege a túnica mucosa, formando uma barreira espessa entre as células de revestimento do estômago e o suco gástrico.

Pâncreas

O pâncreas situa-se atrás do estômago. As secreções passam do pâncreas para o duodeno, via ducto pancreático, que se une ao ducto biliar a partir do fígado e da vesícula biliar, formando a ampola hepatopancreática, que entra no duodeno. Células no interior o pâncreas secretam uma mistura de líquido e enzimas digestivas, chamada suco pancreático. O suco pancreático é um líquido claro que consiste principalmente de água, alguns sais, bicarbonato de sódio e enzimas. Os íons de bicarbonato dão ao suco um pH levemente alcalino (entre 7,1 e 8,2), que inativa a pepsina do estômago e cria o ambiente ideal para a atividade enzimática no intestino delgado.

Entre as enzimas inclui uma que dissolve o amido, chamada amilase pancreática; várias delas que dissolvem proteínas, incluindo tripsina, quimiotripsina e carboxipeptidase; a principal que dissolve triglicerídeos nos adultos, chamada lipase pancreática; e as que dissolvem ácidos nucleicos, chamadas ribonucleases e desoxirribonucleases.

Fígado e vesícula biliar

Em um adulto médio, o fígado pesa 1,4 kg e, depois da pele, é o segundo maior órgão do corpo. Está localizado abaixo do diafragma, em sua maior parte do lado direito do corpo. A vesícula biliar é um saco piriforme (forma de pera), que pende da margem frontal inferior do fígado. Funcionalmente, a vesícula biliar armazena, concentra e secreta bile no duodeno. Os sais biliares, na bile, auxiliam na emulsificação, a decomposição de grandes glóbulos de lipídeos em uma suspensão de pequenos glóbulos de lipídeos, e na absorção de lipídeos após sua digestão. Cumpre ressaltar que não há presença de enzimas na bile.

Funções do fígado

- Metabolismo dos carboidratos: manutenção dos níveis normais de glicose no sangue; conversão de glicose em glicogênio e triglicerídeos; conversão de lactato em glicose.

- Metabolismo dos lipídeos: armazenamento de triglicerídeos; decomposição de ácidos graxos (produção de ATP); síntese de lipoproteínas (transporte), colesterol e sais biliares.

- Metabolismo proteico: remoção do grupo amina dos aminoácidos (-NH2) para que sejam usados na produção de ATP ou na conversão destes em carboidratos ou gorduras; conversão de amônia (NH3) em ureia (menos tóxico); síntese de proteínas plasmáticas como globulinas, albumina, protrombina e fibrinogênio.

- Processamento de fármacos e hormônios: destoxificação do álcool e secreção de fármacos; inativação de hormônios tireoidianos e esteroides, como estrogênios e aldosterona.

- Excreção de bilirrubina: a bilirrubina, derivada do grupo heme dos eritrócitos senis (velhos), é absorvida pelo fígado e secretada na bile.

- Armazenamento de vitaminas e minerais: vitaminas A, D, E, K; minerais (ferro e cobre).

- Ativação da vitamina D: a pele, fígado e rins participam da síntese da forma ativa da vitamina D.

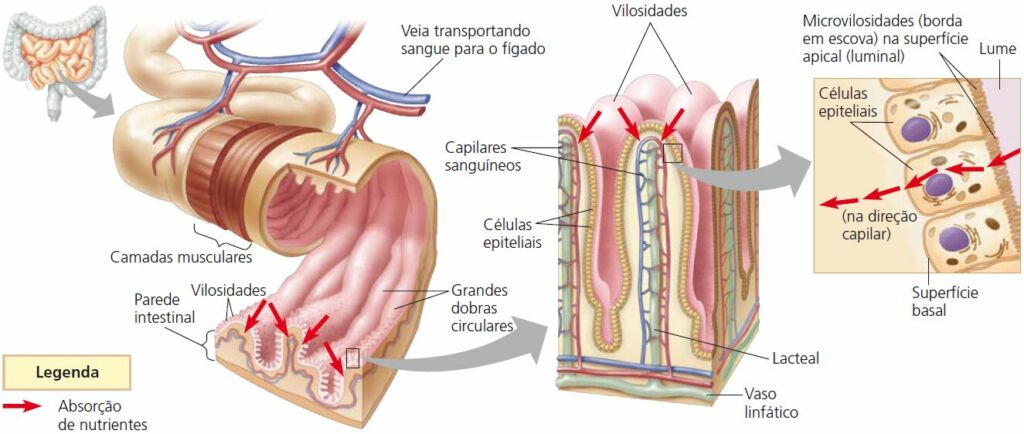

Intestino delgado

Em um período de 2 a 4 horas após uma refeição, o estômago esvaziou seu conteúdo no intestino delgado, no qual ocorrem os principais eventos da digestão e absorção. O intestino delgado mede aproximadamente 2,5 cm de diâmetro; 3 m de comprimento em uma pessoa viva, e em torno de 6,5 m de comprimento em um cadáver, decorrente da diferença do tônus muscular após a morte.

O intestino delgado possui três porções: o duodeno, o jejuno e o íleo. A primeira porção do intestino delgado, o duodeno, é a parte mais curta (aproximadamente 25 cm), e se prende ao piloro do estômago. O termo duodeno significa “doze”; a estrutura é assim chamada porque tem aproximadamente 12 dedos de comprimento.

O jejuno possui aproximadamente 1,2 m de comprimento e é assim chamado porque está vazio no morto. Situa-se em sua maior parte, no quadrante superior esquerdo do abdome. A parte final do intestino delgado, o íleo, mede em torno de 1,65 metro e se une ao intestino grosso no nível da papila ileal. O íleo se situa, em sua maior parte, no quadrante inferior direito do abdome.

O intestino delgado possui numerosas vilosidades, projeções digitiformes da túnica mucosa que aumentam a área da superfície do epitélio intestinal. Os nutrientes absorvidos pelas células epiteliais que recobrem a vilosidade passam pela parede de um capilar sanguíneo ou de um lácteo (capilar linfático) para entrar no sangue ou na linfa, respectivamente. Além disso, o intestino delgado possui também microvilosidades, projeções minúsculas na membrana plasmática das células absortivas que aumentam a área de superfície dessas células.

Suco intestinal

O suco intestinal, secretado pelas glândulas intestinais, é um líquido aquoso amarelo-claro, com um pH levemente alcalino (7,6), contendo um pouco de muco. O pH alcalino do suco intestinal é decorrente do alto conteúdo de íons bicarbonato (HCO3–) no suco pancreático. Juntos, os sucos pancreático e intestinal proporcionam um meio líquido que auxilia na absorção das substâncias do quimo, à medida que entram em contato com as microvilosidades. As enzimas intestinais são sintetizadas nas células absortivas que revestem as vilosidades. A maior parte da digestão, pelas enzimas do intestino delgado, ocorre no interior ou na superfície dessas células absortivas.

Digestão química no intestino delgado

A conclusão da digestão no intestino delgado é um esforço coletivo do suco pancreático, bile e suco intestinal. Assim que a digestão termina, os produtos finais estão prontos para absorção. Amidos e dextrinas não reduzidos à maltose, no momento em que o quimo deixa o estômago, são clivados pela amilase pancreática, um enzima do suco pancreático que age no intestino delgado.

Três enzimas localizadas nas células absortivas do intestino delgado completam a digestão dos dissacarídeos, decompondo-os em monossacarídeos, que são suficientemente pequenos para absorção. A maltase cliva a maltose em duas moléculas de glicose. A sacarase decompõe a sacarose em uma molécula de glicose e uma molécula de frutose. A lactase cliva a lactose em uma molécula de glicose e uma molécula de galactose.

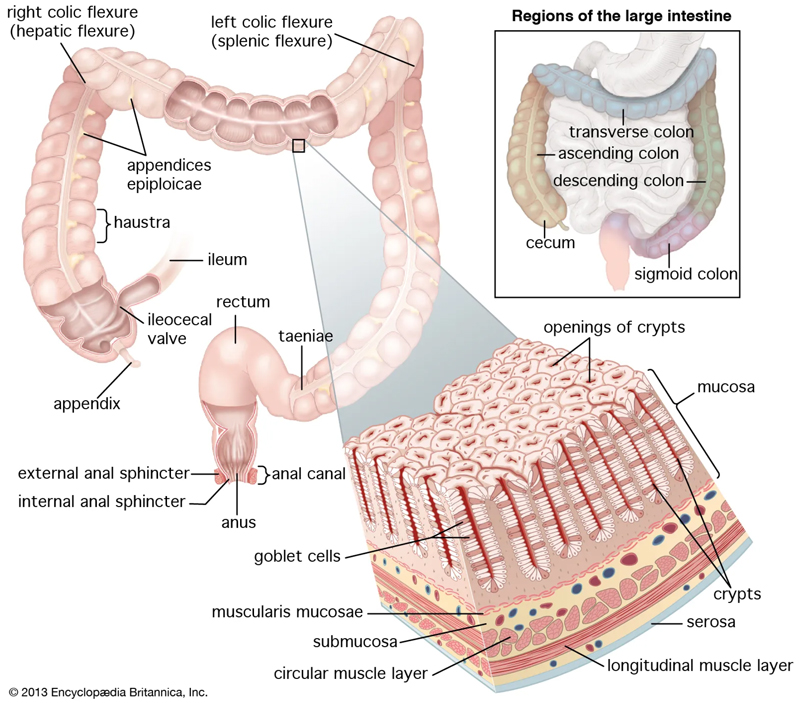

Intestino grosso

É a última parte do trato GI. Suas funções gerais são a conclusão da absorção, a produção de certas vitaminas, e a formação e a expulsão das fezes do corpo. O intestino grosso mede aproximadamente 6,5 cm de diâmetro e 1,5 m de comprimento, tanto em seres humanos quanto em cadáveres. Estende-se do íleo até o ânus e está preso à parede posterior do abdome pelo seu mesentério. Possui quatro regiões principais: ceco, colo, reto e canal retal.

Na abertura do íleo, no intestino grosso, existe uma válvula chamada papila ileal, que permite a passagem dos materiais do intestino delgado para o intestino grosso. Inferior à papila ileal se situa o primeiro segmento do intestino grosso, chamado ceco. Anexo ao ceco fica um tubo contorcido espiralado, chamado apêndice vermiforme. Essa estrutura possui grandes concentrações de nódulos linfáticos que controlam a entrada de bactérias no intestino grosso por meio da resposta imune.

A extremidade aberto do ceco se funde com o segmento mais longo do intestino grosso, chamado colo. O colo do intestino é dividido em porções ascendente, transversa, descendente e sigmoide. O colo ascendente sobe no lado direito do abdome, atinge a face interior do fígado e se curva para a esquerda.

O colo continua pelo abdome para o lado esquerdo como colo transverso, que se curva abaixo da margem inferior do baço, no lado esquerdo, e desce como colo descendente. O colo sigmoide, em forma de S, começa junto à crista ilíaca do osso do quadril esquerdo e termina como reto.

Os últimos 2 a 3 cm do reto são chamados de canal anal. A abertura do canal anal para o exterior é chamada de ânus. O ânus possui um músculo esfíncter interno de musculo liso (involuntários) e um músculo esfíncter externo de músculo esquelético (voluntário). Normalmente, os músculos esfíncteres do ânus ficam fechados, exceto durante a eliminação das fezes.

A peristalse ocorre no intestino grosso em uma velocidade mais lenta do que em outras partes do trato GI. Uma especificidade do intestino grosso é a peristalse de massa, uma forte onda peristáltica que começa no meio do colo e impulsiona o conteúdo colônico para o reto. O estágio final da digestão ocorre no colo, por meio da atividade de bactérias que normalmente habitam seu lúmen.

As glândulas do intestino grosso secretam muco, mas não enzimas. As bactérias fermentam alguns carboidratos remanescentes e liberam gases de hidrogênio, dióxido de carbono e metano. Esses gases contribuem para o flato (gás) no colo, conhecido como flatulência quando em excesso.

Bactérias também convertem as proteínas restantes em aminoácidos e decompõem a bilirrubina em pigmentos mais simples, incluindo a estercobilina, que dá às fezes sua cor marrom. Diversas vitaminas necessárias para o metabolismo normal, incluindo vitaminas B e K, são produtos bacterianos absorvidos no colo.

Embora a maior parte da absorção de água ocorra no intestino delgado, o intestino grosso também absorve uma quantidade significativa. Além disso, absorve íons, incluindo o sódio e o cloreto, bem como algumas vitaminas da alimentação.

Quando o quimo permanece o intestino grosso por 3 a 10 horas, torna-se sólido ou semissólido, como resultado da absorção de água e, passa, agora, a ser chamado de fezes. Quimicamente, as fezes consistem em água, sais inorgânicos, células epiteliais desprendidas da túnica mucosa do trato GI, bactérias, produtos da composição bacteriana, materiais digeridos não absorvidos e partes não digeridas de alimentos.

Resumo dos estágios sequenciais do processamento de alimentos