Classificação biológica

A diversidade é uma indicação da autenticidade da vida. Biólogos já identificaram e nomearam 1,8 milhão de espécies. Até o presente, em nível de espécie, essa diversidade de vida inclui pelo menos 100 mil fungos, 290 mil plantas, 57 mil vertebrados e um milhão de insetos (mais da metade de todas as formas de vida conhecidas) – sem mencionar os inúmeros tipos de organismos unicelulares.

Pesquisadores identificam milhares de novas espécies a cada ano. As estimativas do número total de espécies abrangem em torno de 10 milhões a 100 milhões. Independentemente da precisão desse número, a enorme variedade da vida confere à biologia um escopo vastíssimo. Biólogos enfrentam um grande desafio na tentativa de dar sentido a essa variedade.

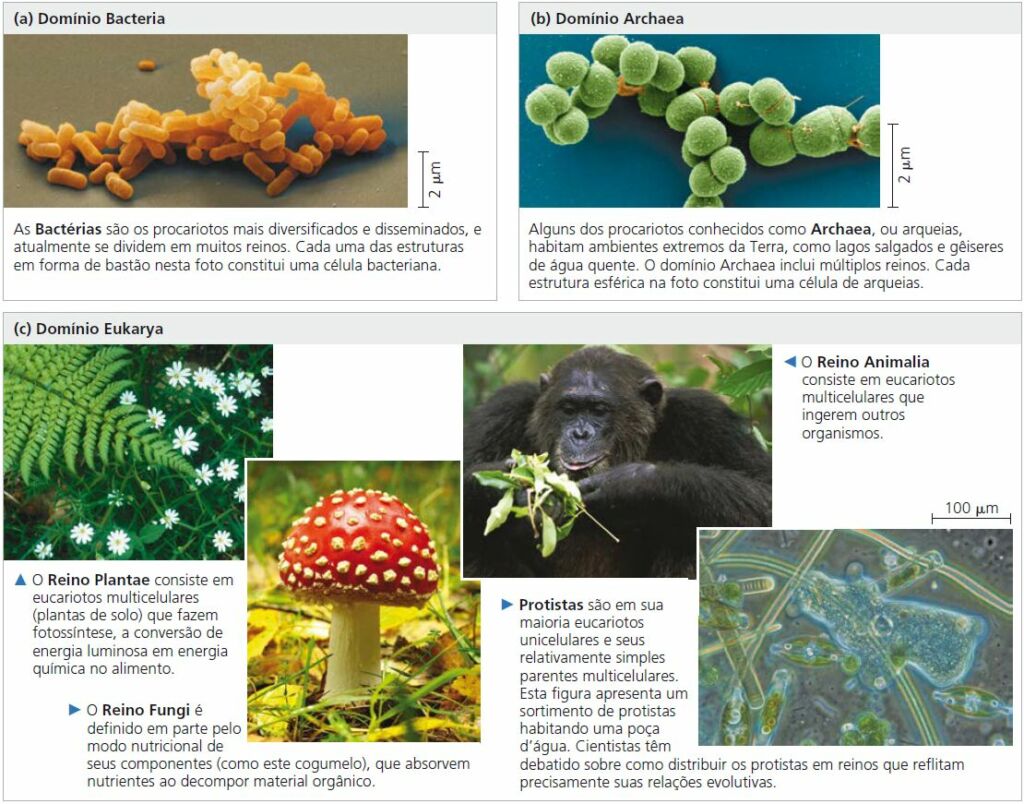

Os três domínios da vida

Historicamente, cientistas têm classificado a diversidade das formas de vida em espécies e agrupamentos mais abrangentes a partir de uma cuidadosa comparação de estrutura, função e outras características marcantes. Nas últimas décadas, novos métodos para aferir a relação entre espécies, como a comparação de sequências de DNA, têm induzido uma progressiva reavaliação no número e divisão de reinos.

Pesquisadores têm proposto algo entre seis até uma dúzia de reinos. Enquanto o debate continua em nível de reino, biólogos concordam que os reinos da vida podem ser agrupados em três níveis de classificação denominados domínios. Os três domínios são denominados Bacteria, Archaea e Eukarya.

Os organismos que compõe dois destes três domínios – Bacteria e Archaea – são procarióticos. Todos os eucariotos (organismos com células eucarióticas) são agora agrupados no domínio Eukarya. Esse domínio inclui três reinos de eucariotos multicelulares: os reinos Plantae (ou Vegetal), Fungi e Animalia (ou Metazoa).

Esses três reinos são distintos, em parte, pelos seus modos de nutrição. As plantas produzem seus próprios açúcares e outras moléculas de alimento a partir da fotossíntese; os fungos absorvem nutrientes dissolvidos a partir do seu ambiente circundante; e os animais obtêm seu alimento ao comer e digerir outros organismos.

Animalia é, obviamente, o reino ao qual pertencemos. Mas nem plantas, fungos ou tampouco animais são tão numerosos ou diversificados quanto os eucariotos unicelulares que chamamos de protistas. Ainda que no passado protistas tenham ocupado um único reino, evidências recentes mostram que alguns protistas estão mais intimamente relacionados a plantas, animais ou fungos do que a outros protistas. Assim, a tendência na recente taxonomia tem sido em dividir os protistas em diversos reinos.

Nomenclatura binomial

Nomes comuns para organismos – como macaco, tentilhão ou lilás – expressam um significado no uso ocasional, mas também podem causar confusão. Cada um desses nomes, por exemplo, se refere a mais do que uma espécie. Além disso, alguns nomes comuns não refletem exatamente o tipo de organismo ao qual se referem.

Considere estes três organismos que têm o sufixo “fish” (peixe, em inglês): jellyfish (água-viva, um cnidário), crayfish (lagostim, pequeno crustáceo semelhante à lagosta) e silverfish (traça, um inseto). Naturalmente, um dado organismo tem nomes diferentes em línguas diferentes.

Para evitar ambiguidade quando comunicam suas pesquisas, os biólogos referem-se aos organismos por nomes científicos latinos. O formato em duas partes do nome científico, geralmente denominado binomial, foi instituído no século XVIII por Carolus Linnaeus.

Carolus Linnaeus (1707-1778), foi um físico e botânico sueco que procurou classificar a diversidade da vida. Linnaeus desenvolveu o sistema binomial de designar organismos de acordo com gênero e espécie (como Homo sapiens para humanos), o qual ainda é utilizado. Linnaeus utilizou um sistema de classificação em grupos, reunindo espécies semelhantes em categorias gerais.

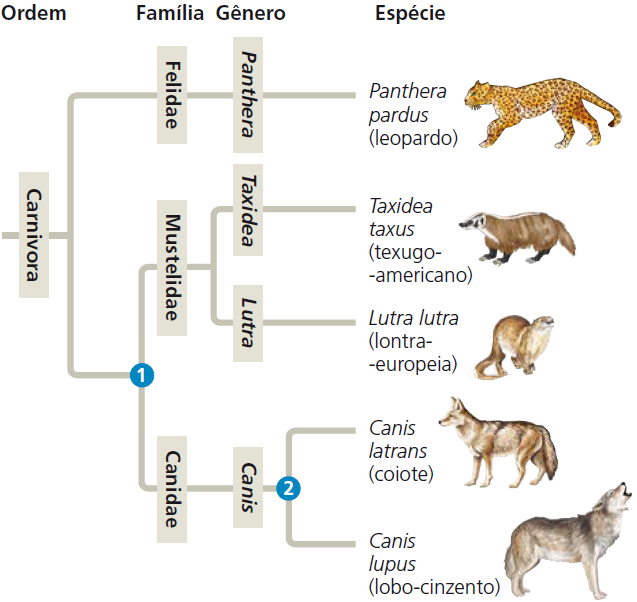

A primeira parte do binomial é o nome do gênero ao qual a espécie pertence. A segunda parte, chamada epíteto específico, é exclusiva para cada espécie dentro do gênero. Um exemplo de binomial é Panthera pardus, o nome científico para o grande felino comumente chamado de leopardo. Observe que a primeira letra do gênero é maiúscula e o binômio inteiro é escrito em itálico.

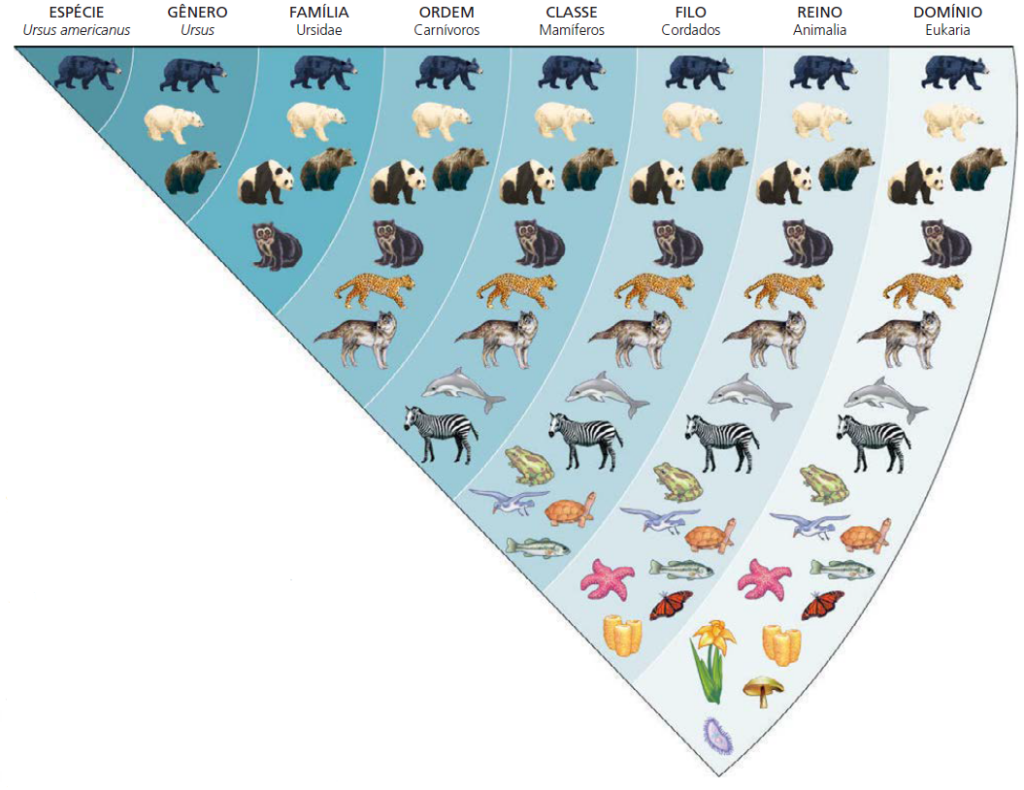

Classificação hierárquica

Além de denominar espécies, Linnaeus também as agrupou em uma hierarquia de categorias progressivamente inclusivas. O primeiro agrupamento baseia-se no binômio: espécies que parecem ser proximamente relacionadas são agrupadas dentro do mesmo gênero. Por exemplo, o leopardo (Panthera pardus) pertence ao mesmo gênero que também inclui o leão africano (Panthera leo), o tigre (Panthera tigris) e a onça (Panthera onca).

Acima do gênero, os taxonomistas empregam progressivamente categorias mais abrangentes de classificação. O sistema taxonômico denominado lineano, em homenagem a Linnaeus, coloca gêneros relacionados na mesma família, famílias dentro de ordens, ordens dentro de classes, classes dentro de filos, filos dentro de reinos e, mais recentemente, reinos dentro de domínios.

A classificação biológica resultante de um organismo particular é algo semelhante a uma identificação do endereço postal de uma pessoa em um determinado apartamento, em uma edificação com muitos apartamentos, em uma rua com muitos edifícios, em uma cidade com muitas ruas e assim por diante.

A unidade taxonômica denominada em qualquer nível da hierarquia é chamada de táxon (plural, táxons). No exemplo do leopardo, Panthera é um táxon em nível de gênero, e Mammalia é um táxon em nível de classe que inclui todas das muitas ordens de mamíferos. Observe que no sistema lineano, os táxons mais amplos do que o gênero não estão em itálico, embora tenham a primeira letra maiúscula.

No tradicional sistema “lineano”, espécies com alto nível de parentesco, como ursos polares e ursos pardos, são colocadas no mesmo gênero; gêneros são agrupados em famílias; e assim por diante. Este exemplo classifica a espécie Ursus americanus, o urso preto norte-americano.

Classificação e filogenia

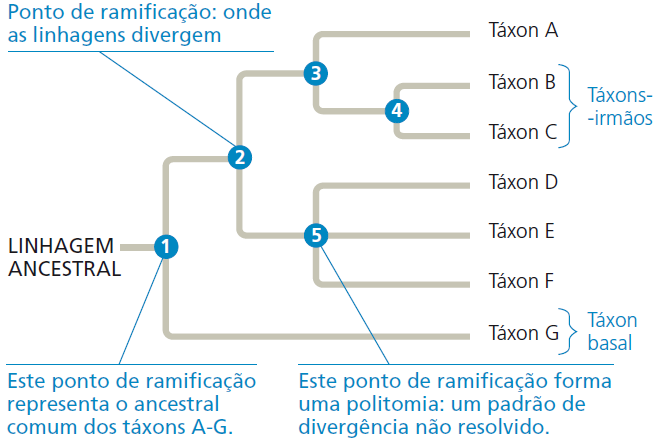

A história evolutiva de um grupo de organismos pode ser representada em um diagrama ramificado chamado de árvore filogenética. Uma árvore filogenética representa uma hipótese acerca das relações evolutivas. Essas relações com frequência são representadas como uma série de dicotomias, ou pontos de ramificação de duas vias. Cada ponto de ramificação representa a divergência de duas linhas evolutivas a partir de um ancestral comum.

Na Figura abaixo, por exemplo, o ponto de ramificação 3 representa o ancestral comum dos táxons A, B e C. A posição do ponto de ramificação 4 à direita de 3 indica que os táxons B e C divergiram após sua linhagem compartilhada se separar da linhagem que levou ao táxon A.

Na Figura, os táxons B e C são táxons-irmãos, grupos de organismos que compartilham um ancestral comum imediato (ponto de ramificação 4 ) e, portanto, são os parentes mais próximos entre si. A linhagem conduzindo aos táxons D-F inclui uma politomia, um ponto de ramificação a partir do qual emergem mais de dois grupos de descendentes. Uma politomia significa que as relações evolutivas entre os táxons ainda não são claras.

A árvore acima traça possíveis relações evolutivas entre alguns táxons dentro da ordem Carnivora, por sua vez um ramo da classe Mammalia. O ponto de ramificação 1 representa o ancestral comum mais recente de todos os membros das famílias da doninha (Mustelidae) e do cão (Canidae). O ponto de ramificação 2 representa o ancestral comum mais recente de coiotes e lobos cinzentos.

Não devemos assumir que um táxon em uma árvore filogenética evoluiu a partir de um táxon próximo a ele. A última figura não indica que os lobos evoluíram a partir dos coiotes ou vice-versa. Podemos inferir apenas que a linhagem conduzindo aos lobos e a linhagem conduzindo aos coiotes evoluíram a partir de um ancestral comum 2 . Este ancestral, agora extinto, não era nem um lobo nem um coiote. Entretanto, seus descendentes incluem as duas espécies existentes (contemporâneas) mostradas aqui, lobos e coiotes.