A 1ª lei de Mendel

A genética moderna teve sua origem no jardim de um mosteiro, onde um monge chamado Gregor Mendel documentou um mecanismo particulado de herança utilizando plantas de ervilhas. Mendel desenvolveu sua teoria de hereditariedade algumas décadas antes de os cromossomos serem observados ao microscópio e a significância do comportamento dos cromossomos ser compreendida. Ele descobriu os princípios básicos da hereditariedade ao cruzar ervilhas de jardim em experimentos cuidadosamente planejados.

Em 1843, aos 21 anos, Mendel ingressou no mosteiro dos augustinianos, uma escolha apropriada, naquela época, para alguém que dava valor a uma vida intelectual. Mendel considerou ser professor, mas falhou nas provas necessárias. Em 1851, Mendel deixou o mosteiro para seguir dois anos de estudo em física e química na Universidade de Viena.

Esses anos foram muito importantes para o desenvolvimento de Mendel como cientista, em grande parte pela forte influência de dois professores. Um foi o físico Christian Doppler, que encorajava seus estudantes a aprender ciência por meio da experimentação e treinou Mendel a usar a matemática para ajudar a explicar fenômenos naturais. O outro foi um botânico chamado Franz Unger, que estimulou o interesse de Mendel nas causas das variações em plantas.

Após cursar a universidade, Mendel retornou para o mosteiro e foi designado a ensinar na escola local, onde alguns outros instrutores ficaram entusiasmados com a pesquisa científica. Além disso, seus monges seguidores compartilhavam uma antiga fascinação com o cultivo de plantas.

Em torno de 1857, Mendel começou a cruzar ervilhas de jardim na horta do mosteiro para estudar a hereditariedade. Embora a questão da hereditariedade há muito tempo fosse um foco de curiosidade no mosteiro, a abordagem revigorante de Mendel permitiu a ele deduzir princípios que permaneciam difíceis de entender para outros.

Por que ervilhas?

Uma das prováveis razões para Mendel ter escolhido ervilhas para trabalhar é que elas estão disponíveis em muitas variedades. Por exemplo, uma das variedades tem flores roxas, enquanto a outra tem flores brancas. Um traço hereditário que varia entre os indivíduos, como a cor das flores, é chamado de caractere. Cada variante para um caractere, como a cor roxa ou branca para as flores, é chamada de característica. Outras vantagens em usar ervilhas são o seu curto tempo de geração e o grande número de descendentes a partir de cada cruzamento.

Cada flor de ervilha tem tanto órgãos produtores de pólen (estames) quanto órgãos que carregam o óvulo (carpelo). Na natureza, as plantas de ervilha normalmente fazem autofertilização: grãos de pólen a partir dos estames caem sobre o carpelo da mesma flor, e os gametas masculinos liberados a partir dos grãos de pólen fertilizam os gametas femininos presentes no carpelo.

Experimentos

Mendel resolveu rastrear somente aqueles caracteres que ocorriam em duas formas alternativas distintas, como a cor roxa ou branca da flor. Mendel também se certificou de utilizar em seus experimentos apenas variedades que, durante muitas gerações de autopolinização, produziram apenas a mesma variedade, igual à das plantas progenitoras.

Essas plantas são ditas puras. Por exemplo, uma planta com flores roxas é uma planta pura se todas as sementes produzidas pela autopolinização, em sucessivas gerações, derem origem a plantas que também possuem flores roxas.

Em um experimento típico de cruzamento, Mendel realizou polinização cruzada com duas variedades contrastantes de ervilhas, consideradas plantas puras – por exemplo, plantas com flores roxas e plantas com flores brancas. Esse acasalamento, ou cruzamento, de duas variedades consideradas puras é chamado de hibridização.

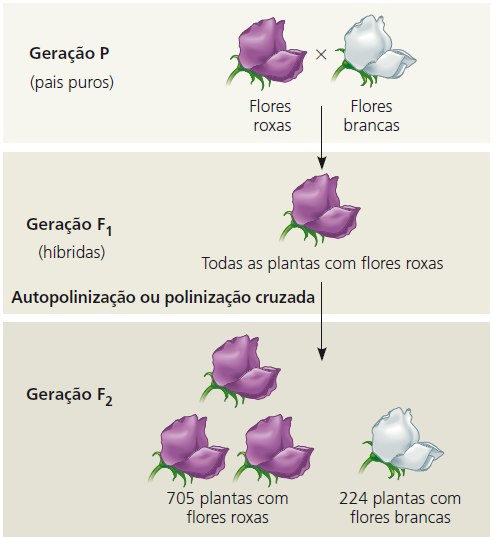

Os progenitores puros são denominados geração P (geração parental), e sua descendência híbrida é a geração F1 (primeira geração filial). A autopolinização desses híbridos F1 (ou polinização cruzada com outros híbridos F1) produz a geração F2 (segunda geração filial). Mendel normalmente observava as características, no mínimo, das gerações P, F1 e F2. Caso Mendel tivesse parado seus experimentos com a geração F1, os padrões básicos de hereditariedade teriam lhe escapado.

Experimento: Mendel cruzou plantas puras que geram flores roxas com plantas que geram flores brancas (cruzamentos são simbolizados por x). Os híbridos F1 resultantes autopolinizaram ou foram polinizados por cruzamento com outros híbridos F1. A geração F2 de plantas foi então observada pela cor de sua flor.

Resultados: Tanto as plantas com flores roxas como as com flores brancas apareceram na geração F2, em uma proporção de aproximadamente 3:1.

Conclusão: O “fator de herança” para a característica recessiva (flor branca) não foi destruído, deletado ou “misturado” na geração F1, mas foi meramente mascarado pela presença do fator para flores roxas, que é a característica dominante.

Mendel ponderou que o fator de hereditariedade para flores brancas não desapareceu nas plantas F1, mas foi escondido ou mascarado de alguma forma quando o fator para flores roxas estava presente. Na terminologia de Mendel, a cor roxa das flores é uma característica dominante, e a cor branca é uma característica recessiva.

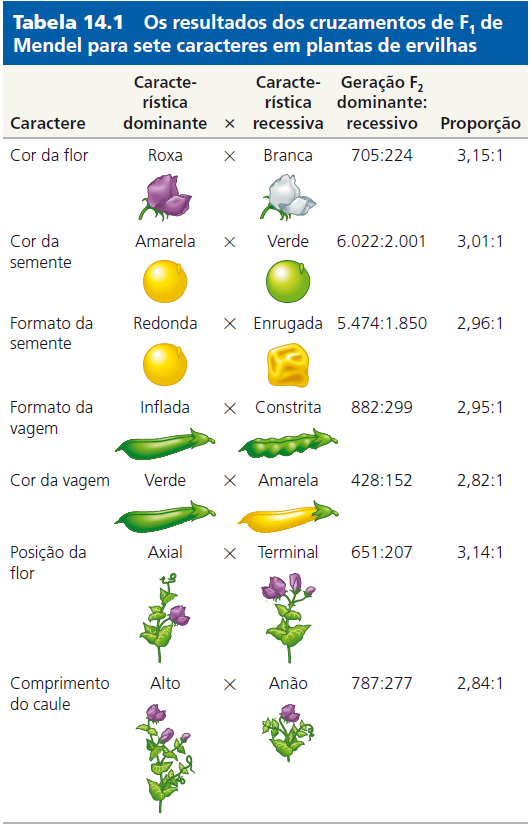

O reaparecimento de flores de cor branca na geração F2 evidenciou que o fator de hereditariedade que produzia as flores brancas não foi diluído ou destruído por coexistir com o fator para flor roxa nos híbridos F1. Em vez disso, ele foi escondido, quando na presença do fator para flor roxa. Mendel observou o mesmo padrão de hereditariedade em seis outros caracteres (tabela 14.1), cada um representado por duas características distintamente diferentes.

Modelo de Mendel

Mendel desenvolveu um modelo para explicar o padrão 3:1 de hereditariedade observado consistentemente entre a descendência F2 nos experimentos com ervilhas. Aqui será descrito quatro conceitos relacionados que compõem esse modelo.

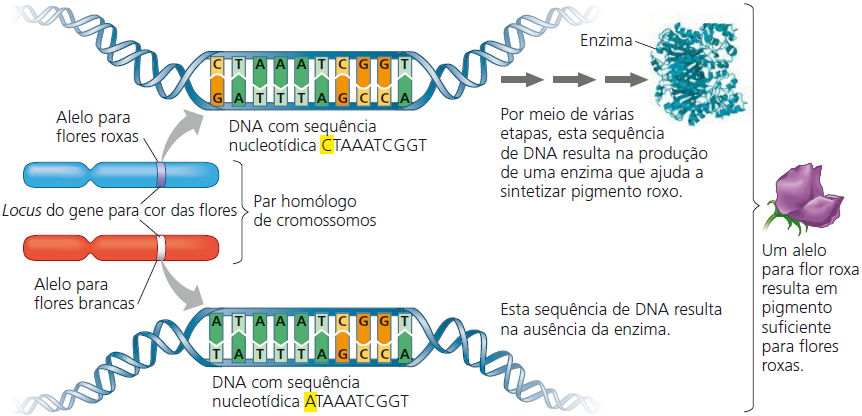

1 – Versões alternativas de genes explicam as variações nos caracteres herdados. O gene para cor de flor nas plantas de ervilhas, por exemplo, existe em duas versões, uma para flores roxas e a outra para flores brancas. Essas versões alternativas de um gene são chamadas de alelos.

Cada gene é uma sequência de nucleotídeos em um determinado local, ou locus, ao longo de um determinado cromossomo. Entretanto, o DNA naquele locus pode variar levemente na sua sequência nucleotídica. Essa variação no conteúdo da informação pode afetar a função da proteína codificada e portanto, o fenótipo do organismo.

Para conhecer mais sobre a estrutura do DNA, clique aqui.

2 – Para cada caractere, um organismo herda duas cópias (isto é, dois alelos) de um gene, um a partir da mãe e um a partir do pai. De maneira incrível, Mendel fez essa dedução sem saber sobre o papel, ou mesmo sobre a existência dos cromossomos.

Cada célula somática em um organismo diploide possui dois conjuntos de cromossomos, um conjunto herdado de cada um dos progenitores. Dessa forma, um locus genético está na verdade representado duas vezes em uma célula diploide.

3 – Se os dois alelos em um locus diferem, então um deles, o alelo dominante, determina a aparência do organismo; o outro, o alelo recessivo, não possui efeito detectável sobre a aparência do organismo. Consequentemente, as plantas F1 de Mendel possuíam flores roxas, pois o alelo para essa característica é dominante e o alelo para as flores brancas é recessivo.

4 – A lei da segregação, determina que os dois alelos para um caractere herdável segregam (se separam) durante a formação dos gametas e terminam em gametas diferentes. Assim, um óvulo e um espermatozoide ganham apenas um dos dois alelos presentes nas células somáticas do organismo que está produzindo o gameta. Em termos de cromossomos, essa segregação corresponde à distribuição dos dois membros de um par de cromossomos homólogos para gametas diferentes na meiose.

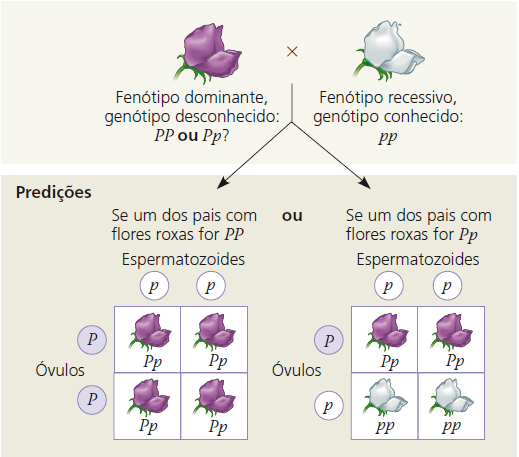

Cruzamento-teste

Uma “misteriosa” planta de ervilha tem flores roxas. Não podemos determinar, a partir da cor das flores, se essa planta é homozigota (PP) ou heterozigota (Pp), pois ambos os genótipos resultam no mesmo fenótipo de flores roxas.

Para determinar o genótipo, podemos cruzar esta planta com uma planta que produz flores brancas (pp), que produzirá apenas gametas com o alelo recessivo (p). O alelo no gameta contribuído pela planta misteriosa determinará desta forma a aparência da descendência.

Se toda a descendência do cruzamento possui flores roxas, então a planta misteriosa que produz flores roxas deve ser homozigota para o alelo dominante, pois um cruzamento PP x pp produz uma descendência toda Pp. Mas se tanto os fenótipos de flor roxa como branca aparecem entre a descendência, então o progenitor que produz flores roxas deve ser heterozigoto.